PsyMed

Studio Polispecialistico Area Psicologica e Medica a Roma Trastevere

Professionisti al servizio della tua salute!

PsyMed si trova nel cuore di Roma, nel noto e stupendo quartiere storico di Trastevere.

Per prenotare un incontro nello studio di Roma (Trastevere) è necessario compilare le domande che trovi a questo link. Le tue risposte saranno analizzate dai professionisti PsyMed e verrai contattato direttamente dal tuo consulente. Successivamente al primo incontro, verranno decisi i modi, tempi e termini di una eventuale presa in carico della tua richiesta.

Alimentazione e gravidanza: i consigli della dietista

La dolce attesa richiede alla donna un’attenzione particolare alla propria alimentazione, allo scopo di garantire a se stessa e al nascituro i giusti nutrienti, contrastare una serie di eventuali sintomi associati alla gravidanza (nausea, reflusso, etc.) ed evitare o ridurre il più possibile la probabilità di contrarre alcune infezioni (es.: toxoplasmosi).

Se sei una donna in gravidanza, sarai probabilmente presa da mille dubbi e potresti trovare utile avere delle indicazioni per orientarti nelle tue scelte alimentari…eccole!

Alimentazione in gravidanza: regole generali

- Seguire una dieta varia, bilanciata ed equilibrata, contenente tutti i principi nutritivi

- Consumare 5 pasti al giorno

- Mangiare lentamente e masticare con cura

- Bere almeno 2 litri di acqua al giorno, preferibilmente oligominerale, non gasata e lontano dai pasti

- Consumare 2 porzioni a settimana di pesce ricco di omega 3, allo scopo di raggiungere l’introito raccomandato di 200 mg/dì di DHA

- Consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura

- Consumare 2-3 porzioni al giorno di prodotti caseari, preferibilmente magri, al fine di garantire un adeguato intake di calcio e vitamina D

- Consumare ogni giorno una fonte adeguata di proteine ad alto valore biologico (carni magre, uova, formaggi o legumi e cereali in associazione)

- Introdurre la frutta secca (es. mandorle, noci) e semi oleosi: sono ricchi di vitamine e di acidi grassi omega 3

- Privilegiare alimenti integrali

Alimenti da preferire durante una gravidanza:

- Alimenti freschi e di stagione, per mantenerne inalterato il contenuto di vitamine e minerali

- Carni magre ben cotte

- Pesci magri tipo sogliola, merluzzo, nasello, trota, palombo, dentice, orata cucinati arrosto, al cartoccio, al vapore o in umido

- Formaggi freschi magri tipo mozzarella, ricotta, crescenza, primo sale ecc.

- Latte e yogurt, preferibilmente magri

- Verdura e frutta di stagione, ben lavata, ogni giorno

- Cereali integrali

- Frutta secca in quantità controllata

Alimenti da limitare durante una gravidanza:

- Caffè, tè e bevande contenenti caffeina/teina

- Sale: preferire quello iodato

- Alimenti contenenti zuccheri semplici come saccarosio, miele, marmellata, succhi di frutta, dolciumi in genere

- Prodotti confezionati, snack salati, merendine

- Grassi animali: preferire l'olio extravergine di oliva

Alimenti da evitare in gravidanza

- Bevande alcoliche

- Bevande zuccherine

- Carne cruda e insaccati

- Pesce, latte, formaggi e uova crudi

- Pesce spada, tonno fresco, tonno pinna blu o tonno bianco, squalo, aringhe e salmoni del Mar Baltico

Queste indicazioni generali non sostituiscono ovviamente un piano alimentare personalizzato che terrà conto di tutte le specifiche della futura mamma, accompagnandola durante le diverse fasi della gravidanza: stile di vita, storia clinica, eventuali situazioni patologiche o stili alimentari (es: vegetarianismo o veganismo).

Richiedere una consulenza nutrizionale in gravidanza è fondamentale per te e per il tuo bambino: contattaci!

Mio figlio è sempre distratto e va male a scuola!

Cominciano i primi colloqui con gli insegnanti e, a volte, una delle problematiche più evidenti che riguardano nostro figlio è la difficoltà nel mantenere l'attenzione.

Accade che l'insegnante spiega un concetto nuovo e l’alunno si gira intorno nell'aula spaesato senza avere, apparentemente, la curiosità di apprendere qualcosa di nuovo.

Ecco che noi genitori torniamo dal colloquio arrabbiati e non ci spieghiamo il perché questo bambino è così tanto « superficiale » e anche un tantino «maleducato»: si comporta a scuola proprio come a casa senza ascoltare e senza stare attento!

Deficit di Attenzione e Iperattività o Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività

Se avesse un ADHD ossia un disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività?

Le manifestazioni del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) più evidenti sono:

- la difficoltà a mantenere l’attenzione

- la difficoltà a controllare l’impulsività e il movimento

Alle manifestazioni si aggiungono i sintomi primari che sono:

- la disattenzione

- l’iperattività

- l’impulsività

Nei soggetti con ADHD la difficoltà maggiore è nell’attenzione sostenuta, che consente di mantenere uno sforzo prolungato nel tempo durante le attività lunghe e ripetitive, come quelle scolastiche ma anche in tutte le attività di gioco.

La presenza di un ADHD, porta a dei disturbi cosiddetti secondari, che derivano dall’interazione tra le caratteristiche primarie del disturbo e l’ambiente.

I sintomi secondari non sono da sottovalutare, anzi a volte sono veri e propri «campanelli di allarme» del disturbo.

Essi si evidenziano attraverso:

- difficoltà scolastiche con incapacità a organizzare le conoscenze e a sviluppare un piano di lavoro

- bassa autostima e demotivazione con tendenza a estranearsi o con manifestazioni di aggressività

- difficoltà nelle relazioni interpersonali con rapporti discontinui con i compagni e difficoltà di rapporti basati sulla fiducia con gli insegnanti e, a volte, con i genitori

- disturbi emotivi

Tali sintomi secondari sono evidenti anche in altri disturbi, pensiamo ad asempio ad un DSA - Disturbo Specifico dell'Apprendimento - oppure a problematiche relative al Bullismo di classe o, ancora, a momenti di cambiamento che sta vivendo il bambino, pensiamo, ad esempio, ad una separazione genitoriale.

Proprio per non sottovalutare il malessere di nostro figlio e per non cadere in errori di valutazione, è bene affidarsi ad uno specialista per indagare cosa stia accadendo.

Se anche fosse solo una questione di pigrizia, è bene riflettere che la mancanza di interesse non si manifesta in maniera naturale ma si sviluppa sempre con precedenti dinamiche psicologiche e ambientali.

Genitori e Insegnanti Insieme: cosa fare se fosse un Disturbo di Attenzione e Iperattività?

- Creare un ambiente cosiddetto prevedibile, dove il bambino ritrova una routine rassicurante

- Agire sull'organizzazione della classe

- Agire sui tempi di lavoro

- Organizzare le attività sia scolastiche che extra-scolastiche secondo una pianificazione ben precisa

- Imparare, con l'aiuto di un esperto, ad adoperare strategie specifiche e supervisionarle nel team

- Coinvolgere la classe e il gruppo di amici

Cosa si può modificare nell'ambiente in presenza di un Disturbo di Attenzione e Iperattività?

Nelle aule scolastiche, come nella propria cameretta, tanti sono i potenziali distrattori di cui è importante tenere conto per facilitare la quotidianità del bambino. Pensiamo ad esempio a:

- armadi/librerie

- porta

- finestre

- cartelloni

- cestino

- orologio

- tavolo con materiale educativo/pittorico

Essi devono essere, necessariamente, disposti in modo funzionale, affinché disturbino il meno possibile.

Certo è che non possono essere eliminate tutte le fonti di distrazione ma bisogna ripensare ad una differente disposizione degli oggetti.

Una dieta corretta per prevenire il reflusso gastroesofageo

La malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) rappresenta uno dei disturbi più frequenti del tratto gastroenterico superiore.

Dopo la deglutizione, lo sfintere che divide lo stomaco dall’esofago fisiologicamente si rilascia. Nei pazienti con reflusso gastroesofageo tale rilasciamento avviene molto più frequentemente portando più spesso il materiale gastrico a contatto con la mucosa dell’esofago e causando l’insorgenza di un tipico bruciore retrosternale, associato spesso a rigurgito acido.

Quali sono le cause del reflusso gastroesofageo?

Le cause di questo fenomeno sono molteplici. Spesso si riscontra nei casi in cui vi è una concomitante ernia iatale, ossia uno scivolamento di una parte dello stomaco dalla cavità addominale a quella toracica. Altre situazioni che favoriscono il Reflusso gastroesofageo sono il ritardato svuotamento gastrico, l’abuso di alcool o di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), la ridotta motilità esofagea e la presenza di uno sfintere esofageo inferiore ipotonico.

A contatto con la mucosa irritata dal frequente passaggio dei succhi gastrici, nel corso del tempo determinati alimenti non vengono tollerati. Inoltre lo stomaco, sovraccaricato da pasti molto abbondanti e ricchi di grassi, non riesce a svolgere la sua normale attività digestiva: ciò comporta un ulteriore rallentamento dello svuotamento gastrico e il rilasciamento dello sfintere.

Per questo i pazienti che soffrono di reflusso gastroesofageo dovrebbero mangiare poco ma spesso, prediligendo pietanze semplici e poco condite.

In alcuni casi con il passare del tempo, se non curato, il reflusso gastroesofageo può portare a varie complicanze e, nei casi più gravi, a una forma tumorale definita “Esofago di Barrett”.

Quali sono i sintomi del reflusso gastroesofageo?

Di seguito un elenco dei principali sintomi provocati dal reflusso gastroesofageo:

- Pirosi (bruciore gastrico);

- eruttazioni frequenti o rigurgito;

- dolore retrosternale;

- dolore toracico notturno;

- sintomi atipici extraesofagei: mal di gola, faringite, laringite, tosse, asma, raucedine.

Diagnosi e terapia per il reflusso gastroesofageo

La diagnosi si basa principalmente sui sintomi poiché spesso gli esami clinici ed endoscopici appaiono negativi, a meno che non ci sia una concomitante ernia iatale o una lesione già evidente della mucosa esofagea.

La terapia è prettamente alimentare e può essere coadiuvata dall'utilizzo di antiacidi e di protezioni per lo stomaco secondo la prescrizione del medico.

Il trattamento del reflusso gastroesofageo deve necessariamente agire sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita del paziente, al fine di normalizzare il peso corporeo (soprattutto la circonferenza addominale) e di eliminare dalla dieta giornaliera gli alimenti che possono causare una sovra produzione di acidi gastrici. Sarebbe inoltre opportuno evitare il consumo di caffè, di alcolici e il fumo di sigaretta, in quanto possono peggiorare la sintomatologia.

Seguendo un piano alimentare personalizzato e modificando alcune abitudini errate, è possibile controllare facilmente i sintomi e non ricorrere all'utilizzo dei farmaci.

BIBLIOGRAFIA

“Manuale di Gastroenterologia”, Unigastro

“Prevenzione e terapia dieteticaa”, Eugenio Del Toma

“Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate”, P. Binetti, M. Marcelli, R. Baisi

Alimentazione e attività fisica

Lo stretto rapporto tra corretta alimentazione e attività fisica è un concetto ormai ampiamente diffuso sia nell’ambiente sportivo che tra la popolazione generale.

Tra i diversi pareri e le tante indicazioni che percorrono i corridoi delle palestre capita spesso però di fare confusione e di allontanarsi da quella che è veramente l’evidenza scientifica a supporto della salute e della prestazione ottimale di chi pratica sport.

Perchè associare una corretta alimentazione con lo sport

Cerchiamo allora di fare chiarezza e di comprendere come e perché è indispensabile associare la giusta alimentazione all’esercizio fisico che svolgiamo.

Una corretta alimentazione rappresenta sicuramente un aspetto essenziale per l’ottenimento di una buona efficienza metabolica. D’altro lato l'attività fisica contribuisce all'equilibrio energetico dell'organismo, aumentando il dispendio calorico e mobilizzando le riserve di substrati (soprattutto lipidi e carboidrati), modifica la composizione corporea e incrementa l'efficienza del sistema muscolare e cardiorespiratorio.

Il successo di un equilibrato e completo programma di attività fisica può essere garantito solo da un’alimentazione sana, bilanciata ed equilibrata.

Gli obiettivi prioritari da perseguire, nell'impostazione di una corretta proposta nutrizionale di un soggetto che pratica sport sia a livello agonistico che amatoriale, sono fondamentalmente:

- garantire il migliore stato di salute possibile;

- adeguare l’apporto energetico al reale fabbisogno;

- rispettare la distribuzione corretta delle razioni alimentari durante la giornata in funzione degli impegni d’allenamento e/o di gara;

- promuovere una condizione ottimale di idratazione;

- incrementare le riserve muscolari ed epatiche di glicogeno con apporti generosi di carboidrati;

- prevenire l’ipoglicemia e l’iperglicemia;

- evitare ogni condizione di “disagio” gastrointestinale, anche consumando regolarmente alimenti funzionali contenenti sostanze ad attività pro e pre-biotica in grado di garantire il giusto equilibrio della microflora intestinale.

La dieta mediterranea per lo sport

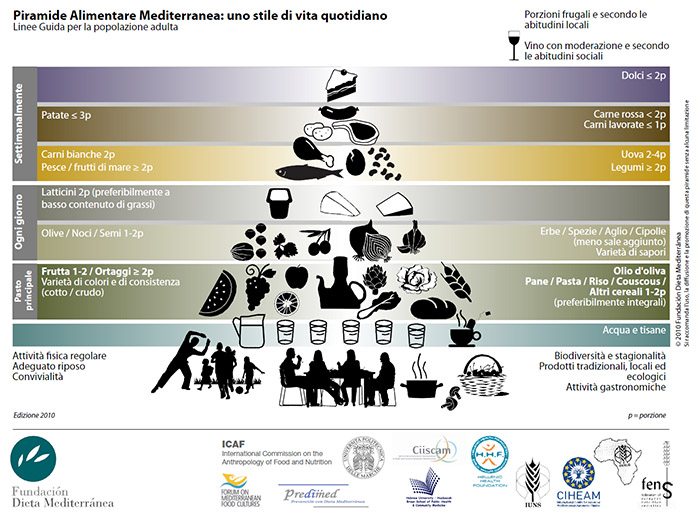

Il Modello di Alimentazione Mediterraneo, tipico della tradizione gastronomica delle regioni costiere (dieta pesco-vegetariana), risulta essere, ancora oggi, quello più rispondente alle reali e complesse esigenze metaboliche dell'atleta, perché ricco di alimenti in grado di garantire un buono stato di salute generale e un’efficiente funzionalità intestinale.

La piramide alimentare mediterranea è un tentativo di sintetizzare in una sola immagine la frequenza con la quale i diversi alimenti dovrebbero ricorrere nelle abitudini alimentari, sia nel corso del breve periodo (una giornata) che nel corso del medio periodo (una settimana).

La piramide alimentare mediterranea è un tentativo di sintetizzare in una sola immagine la frequenza con la quale i diversi alimenti dovrebbero ricorrere nelle abitudini alimentari, sia nel corso del breve periodo (una giornata) che nel corso del medio periodo (una settimana).

Essa è rivolta a tutti gli individui, tiene conto dell’evoluzione dei tempi e della società, evidenziando l’importanza basilare dell’attività fisica, della convivialità a tavola e dell’abitudine di bere acqua e suggerendo di privilegiare il consumo di prodotti locali su base stagionale.

Iniziando dalla base della piramide si trovano gli alimenti di origine vegetale che sono caratteristici della “dieta mediterranea” per la loro abbondanza in nutrienti non energetici (vitamine, sali minerali, acqua) e di composti protettivi (fibra). Salendo da un piano all'altro si trovano gli alimenti a maggiore densità energetica e pertanto da consumare in minore quantità, al fine di ridurre l’eventuale sovrappeso e prevenire l'obesità e le patologie metaboliche.

La dieta nutrizionalmente equilibrata per lo sportivo

Le indicazioni riportate nel “My Plate” dell’Harvard Medical School possono rendere più semplice la gestione del pasto suggerendo volumi e distribuzioni che lo rendono nutrizionalmente equilibrato.

La dieta fornisce attraverso gli alimenti le molecole utili per svolgere le funzioni fisiologiche, promuove un incremento della massa muscolare, ottimizza il lavoro fisico, reintegra infine le perdite dovute allo stress fisico e mentale dell’atleta.

Il primo passo per stabilire se una dieta è adeguata all'attività fisica svolta è valutare l’introito calorico totale in rapporto al tipo di allenamento effettuato.

Per una definizione accurata e personalizzata è opportuno consultare sempre uno specialista (medico, dietista, nutrizionista).

Un introito calorico inadeguato o più basso del dovuto può infatti compromettere la forza fisica e la resistenza alla fatica, creare alterazioni metaboliche sfavorevoli per la crescita ed il tono muscolare e condurre ad una assunzione inadeguata di molti micronutrienti (magnesio, ferro, zinco etc.,), danneggiando sensibilmente la qualità della performance, la crescita (per le adolescenti) e la salute in generale.

Una volta stabilita la quantità di calorie necessaria, il passo successivo è valutare l’apporto dei singoli macronutrienti: carboidrati, proteine, grassi, minerali e vitamine.

Come per la popolazione generale, anche per lo sportivo la maggior parte della razione alimentare deve essere costituita dai carboidrati, cioè gli zuccheri; questi devono infatti rappresentare il 55 - 60% circa dell’intera quota giornaliera dell’energia in quanto costituiscono il principale substrato energetico per i muscoli in attività e sono in grado di fornire una buona quantità di energia (circa 4 Kcal. per grammo di sostanza). Sono quindi indicati tanto nei gesti sportivi rapidi ed intensi, quanto nelle attività protratte nel tempo. Per la maggior parte (80%) devono essere “zuccheri complessi”, come quelli contenuti nei cereali (pasta, pane, biscotti, fette biscottate, riso, mais, ecc.) e nei tuberi (patate). Agli “zuccheri semplici” (zucchero comune, miele, marmellate, dolci, frutta, ecc.) è affidata la copertura del restante 20%. Il glucosio rappresenta il carburante preferito a scopi energetici, rispetto al fruttosio e al galattosio, che devono essere trasformati primariamente in glucosio. Le maltodestrine sono i carboidrati da preferire in quanto pur essendo in assoluto meno efficienti del glucosio, tuttavia permettono un rifornimento più continuativo di energia, avendo un diverso tempo di assorbimento.

Le proteine svolgono principalmente una funzione plastica e sono indispensabili per tutte le funzioni vitali del nostro organismo. Durante le fasi di allenamento (e comunque sempre durante la crescita e l’adolescenza) le proteine sono fondamentali per la costruzione del muscolo e della matrice ossea. Nelle fasi invece in cui la crescita è stabilizzata, le proteine servono per mantenere i muscoli in buone condizioni e riparare le perdite di tessuto che si verificano sempre durante l’attività sportiva. Vanno assunte in quantità pari a 1,0 grammo per chilogrammo di peso corporeo ideale. In particolari situazioni fisiologiche quali l’accrescimento, le fasi di potenziamento muscolare e quando l’attività sportiva venga praticata a lungo, quotidianamente e con elevato impegno, si può incrementare l’apporto proteico fino a 1,8-2,0 grammi per Kg di peso corporeo. In una razione giornaliera equilibrata le proteine devono rappresentare il 12-15% delle calorie totali assunte nella giornata e devono provenire sia da alimenti di origine animale (latte e derivati, carni, pesci, uova, ecc.), sia da alimenti di origine vegetale: legumi (ceci, fagioli, piselli, ecc.) e cereali (pasta, riso, ecc.).

I grassi sono nutrienti ad elevato contenuto energetico: rendono infatti 9 Kcal per grammo e vengono utilizzati come fonte energetica, insieme ai carboidrati, nell’impegno sportivo di lunga durata e di intensità medio-bassa. Il tessuto muscolare immagazzina i grassi sotto forma di trigliceridi. Durante l’esercizio, i trigliceridi vengono aggrediti dagli enzimi e trasformati in acidi grassi liberi, a loro volta metabolizzati per produrre l’energia necessaria alla contrazione del muscolo. Gli acidi grassi sono usati come fonte di energia muscolare per le attività di lunga durata. I lipidi che vengono consumati per primi ovviamente sono quelli (scarsi) che sono presenti già nei muscoli, nello spazio interno ai fasci muscolari. I grassi devono rappresentare una quota variabile, a seconda delle circostanze, tra il 25 e il 30% dell’energia totale giornaliera, e vengono assunti sia come grassi contenuti negli alimenti (latte, formaggi, carni, salumi, uova, pesci, semi oleosi, frutta secca, ecc.), sia come “condimenti” (olio, burro, ecc.). Si raccomanda soprattutto l’assunzione di grassi insaturi e/o polinsaturi, di origine vegetale, con particolare riguardo all’olio di oliva extra-vergine, mantenendo un livello di grassi saturi, di origine animale, non superiore al 10% delle calorie totali.

I minerali appartengono alla classe dei micronutrienti non calorici, detti anche oligoelementi o sali minerali. La principale fonte di rifornimento dei minerali è l’acqua, che li contiene in quantità ed in combinazioni molto variabili a seconda della sua origine.

I minerali sono contenuti, sempre in combinazioni variabili, anche nei cibi di origine sia vegetale che animale.

La loro assimilazione può essere in parte compromessa nei casi di diete eccessi¬vamente ricche di cereali integrali, legumi, ortaggi, vino, caffè, bevande nervine come cioccolata, tè e altre. Analogamente, l’uso indiscriminato e squilibrato di integratori che apportino quote non equilibrate dei diversi minerali pregiudica l’assorbimento di alcuni a vantaggio di altri. Il corretto reintegro di Sali minerali è essenziale durante lo svolgimento dell’attività fisica poiché aiutano a mantenere l’equilibrio idrico, regolano le funzioni neuro-muscolari e concorrono all’accrescimento, al ricambio e al mantenimento dei tessuti e delle strutture corporee.

Le vitamine (anch'esse appartenenti alla classe dei micronutrienti, o nutrienti non calorici, come l’acqua, le fibre e i minerali) sono sostanze organiche che, benché indispensabili, non sono sintetizzate dall'organismo umano: devono pertanto essere assunte con la dieta. Un’alimentazione corretta ed equilibrata è in grado di garantire il fabbisogno di vitamine a patto che i cibi assunti siano freschi e di buona qualità. Per assumere in quantità adeguata ognuno dei micronutrienti necessari, gli sportivi dovrebbero aumentare l’ammontare di frutta fresca e vegetali (si raccomandano 5 porzioni al giorno di frutta o verdura fresche), cereali integrali, latte e derivati, senza scordare di consumare carne rossa magra. Poiché non tutte le vitamine ed i minerali si trovano negli stessi cibi, è buona norma variare di giorno in giorno il tipo di alimenti assunti per ogni categoria. Una dieta sbilanciata o caratterizzata da una eccessiva restrizione calorica potrebbe condurre ad una deficienza in alcuni di questi micronutrienti.

Sport e Nutrizione

Il binomio “sport e nutrizione” ha il compito primario di prevenzione della salute, potenziamento della capacità fisiche organiche e condizionali e miglioramento della prestazione sportiva.

Il tutto nell'ambito di una relazione equilibrata ed appagante fra cibo, corpo e movimento.

Per questo bisogna innanzitutto contrastare la tendenza pericolosa alla dipendenza dai falsi miti di una errata cultura sportiva (vedi fenomeno doping o, più semplicemente, l’uso smodato di integratori dietetici e supplementi nutrizionali) e dalle mode di diete e stili alimentari inadeguati.

La limitazione di questi tipi di approccio sta nell’ignorare lo stretto legame tra alimentazione, metabolismo energetico e risposta fisica all’esercizio.

È evidente allora l’importanza e la necessità che una corretta educazione ed informazione alimentare sia sempre associata all’educazione al movimento ed alla preparazione fisica.

Un corretto approccio al fenomeno non può inoltre prescindere da adeguate procedure di valutazione (analisi della composizione corporea e valutazione dello stato nutrizionale) che ci consentono di stabilire i fabbisogni energetici, le necessità nutrizionali e le esigenze del singolo atleta, per impostare un programma alimentare adeguato, equilibrato e bilanciato, da affiancare agli individuali specifici carichi di allenamento. Nasce da qui la necessità di affidarsi sempre a specialisti qualificati e specializzati (medici, dietisti, nutrizionisti), in grado di elaborare un piano dietetico personalizzato secondo le esigenze e le attività del singolo atleta.

Alzheimer: i dieci «campanelli di allarme» della malattia

«Avrò, forse, l’Alzheimer?»

Quante volte ci siamo fatti questa domanda, magari dinanzi ad una futile dimenticanza.

La malattia di Alzheimer non si può predire e nemmeno sapere con certezza se vi è una certa familiarità. Gli studi in materia sono ancora troppo pochi.

Abbiamo però una certezza: l’Alzheimer provoca un lento declino delle capacità cognitive.

Se un soggetto ha persistenti difficoltà di memoria, di ragionamento, di linguaggio o nella capacità di pensare in maniera adeguata come faceva prima, non bisogna trascurare questi segnali perché potrebbe trattarsi dei cosiddetti "campanelli di allarme" della malattia.

Vediamoli insieme…

SINTOMI COGNITIVI DELL’ALZHEIMER:

1) Amnesie

Uno dei segnali più comuni della malattia di Alzheimer è la perdita di memoria.

Il soggetto comincia ad avere difficoltà nel ricordare ciò che è accaduto di recente, come ad esempio cosa ha mangiato per il pranzo.

L’invecchiamento non patologico, porta a dimenticanze ma il soggetto ricorda dopo poco.

2) Impossibilità nel portare a termine delle semplici azioni

Tutte quelle attività che prima si facevano con facilità ora diventano più complicate.

Pensiamo, ad esempio, al vestirsi da soli o alla difficoltà che si può incontrare nel preparare una ricetta che era familiare.

3) Disturbi del linguaggio

Il soggetto ha la sensazione di avere sempre la parola cercata "sulla punta della lingua", senza riuscire ad esplicitare il concetto che si ha in mente.

Ha una vera e propria difficoltà nel denominare un oggetto, pur riconoscendolo.

Spesso per arginare tale difficoltà utilizza termini non esatti e parole più semplici che impoveriscono il linguaggio stesso.

4) Difficoltà di ragionamento e pianificazione

Diventa sempre più difficile condurre un ragionamento lineare o eseguire calcoli.

Una delle difficoltà più comuni riguarda l'incapacità di gestire in maniera adeguata il denaro, portando a termine spese eccessive o prive di utilità.

5) Disorientamento temporale

Il soggetto tende a perdere il senso delle date e a confondere i giorni della settimana o le stagioni dell'anno.

6) Disorientamento spaziale

I percorsi abituali diventano complicati. Spesso la via di casa si fa fatica a ricordarla e l’orientarsi alla guida diviene impossibile.

7) Difficoltà a capire le immagini visive e i rapporti spaziali

Si può avere difficoltà a leggere, a giudicare la distanza e a stabilire il colore o il contrasto.

Bisogna però prima effettuare un'analisi differenziale che escluda che si tratti di problemi visivi legati, ad esempio, alle cataratte.

SINTOMI NON COGNITIVI DELL’ALZHEIMER:

8) Irritabilità e delirio

Sono frequenti episodi in cui il soggetto appare irascibile e accusa le persone che gli sono vicino, attuando comportamenti spesso incongrui.

9) Ansia e depressione

ansia e deflessione del tono dell'umore possono presentarsi in concomitanza all’esordio della malattia.

10) Apatia e abulia

Perdita di interesse verso le persone care e tutte quelle attività che prima risultavano fonte di interesse e piacere, con impoverimento della vita sociale.

Se ti sembra che alcuni di questi campanelli di allarme stiano suonando (per te o, più probabilmente, per un tuo familiare) puoi contattare PsyMed a Roma zona Trastevere: troverai specialisti di neuropsicologia clinica, con esperienza nell’ambito della demenza e dell’Alzheimer.

La mediazione familiare: per una separazione "condivisa"

Cosa è la Mediazione Familiare?

La mediazione familiare è un intervento professionale di cui può usufruire la coppia separata o in via di separazione, qualora espliciti il bisogno di un tempo e di uno spazio appositi per pensare alla riorganizzazione familiare. Durante il percorso, i partner sono incoraggiati e guidati dal mediatore -terzo neutrale- ad elaborare gli accordi che meglio soddisfino i bisogni di tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo all’interesse dei figli. L’obiettivo dell’intervento è dunque molto concreto: la messa a punto di un progetto di riorganizzazione delle relazioni genitoriali e degli aspetti materiali dopo la separazione o il divorzio. Gli accordi presi in sede di mediazione dovranno poi essere presentati al giudice per la ratifica ufficiale necessaria.

La Mediazione Familiare si propone quindi come una nuova e specifica risorsa volta a sostenere i genitori in conflitto durante la fase della separazione e del divorzio. Non a caso, nasce e si sviluppa in un contesto storico-sociale nel quale la co-genitorialità rappresenta un ideale da raggiungere, e la giurisprudenza (legge 54/2006) stabilisce l’affido condiviso come modalità elettiva di affidamento, dando al giudice il compito di valutarla prioritariamente.

Relativamente agli aspetti relazionali, i temi più frequentemente discussi sono:

l’affidamento dei figli, l’analisi dei bisogni di genitori e figli, la continuità genitoriale, il calendario delle visite del genitore non affidatario, le vacanze, la regolazione dei tempi e dei modi di frequentazione tra i figli e i componenti delle famiglie d’origine, le scelte educative, la comunicazione della separazione ai figli, la comunicazione tra i genitori, la relazione con gli eventuali nuovi compagni dei genitori, problematiche legate alla famiglia ricostituita, ecc….

Rispetto alle questioni economiche, invece, risultano oggetto di negoziazione tematiche quali:

l’assunzione degli impegni economici per i figli, la determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del partner, l’assegnazione della casa coniugale, la divisione dei beni comuni, ecc….

E’ importante sottolineare che, in ogni caso, è la coppia che sceglie le problematiche da negoziare e gli accordi. In altre parole, il mediatore è responsabile del processo che dirige, ma non dei suoi contenuti, in quanto l’obiettivo più importante è che i due ex-coniugi si riapproprino delle proprie competenze genitoriali e decisionali, senza deleghe. Solo così gli accordi presi avranno la possibilità di resistere alla prova del tempo, in quanto realmente condivisi. Troppe, e troppo dolorose per tutti gli attori coinvolti, le storie di separazioni giudiziali, o consensuali che – poggiando su una conflittualità sottovalutata- non reggono la prova del tempo e il confronto con la realtà.

Vorrei invitare a riflettere sui vantaggi che, invece, possono derivare dal seguire un percorso di mediazione familiare. Innanzitutto a livello individuale:

1. maggior stima di sé e dell'altro

2. espressione delle emozioni ed elaborazione del lutto della separazione

3. ridefinizione della propria identità personale

4. analisi delle conseguenze personali derivanti dalla separazione.

Inoltre, a livello relazionale:

1. miglioramento delle capacità comunicative al di là del conflitto

2. riconoscimento dei bisogni di genitori e figli

3. continuità genitoriale e responsabilizzazione del reciproco ruolo genitoriale

4. possibilità di elaborare gli accordi autonomamente (senza deleghe all’autorità giudiziaria) e in modo paritario (senza imposizioni del genitore economicamente o emotivamente più forte).

Infine c’è l’importante e inestimabile vantaggio di vedere tempi e costi (economici ed emotivi) ridotti rispetto alle lunghe e dolorose controversie giudiziarie.

Inoltre, una mediazione ben riuscita svolge anche una funzione preventiva rispetto a future conflittualità, in quanto si propone come luogo di acquisizione, potenziamento e sperimentazione delle capacità negoziali della coppia: quando emergeranno esigenze e circostanze diverse da quelle iniziali (il che è inevitabile, dato che anche il ciclo di vita della famiglia separata va avanti), i due ex-partner saranno in grado di trovare nuove soluzioni autonomamente, con flessibilità.

Un’ultima riflessione riguarda la tangenzialità della mediazione familiare rispetto ad altri tipi di intervento, da cui peraltro si distingue per una serie di importanti aspetti. In particolare, la mediazione

1) non è una terapia

in quanto è centrata sul presente e sul futuro piuttosto che sul passato, sebbene utilizzi alcune competenze e strategie proprie del setting clinico. Inoltre, è un intervento molto strutturato, circoscritto nel tempo (in genere si articola in 8-10 sedute) e con obiettivi pre-definiti (il raggiungimento di accordi specifici, elencati nel “contratto di mediazione” sottoscritto dal mediatore e dai due partner prima di aprire la fase negoziale).

2) non è una consulenza tecnica

in quanto non si pone l’obiettivo di fornire al giudice informazioni sui rapporti esistenti tra il minore e i genitori, né di definire quale sia il migliore genitore affidatario, per cui non produce diagnosi sulle figure genitoriali, né di tipo psichiatrico, né psicopatologico, né relazionale. In altre parole, manca nella mediazione l’aspetto valutativo-diagnostico;

3) non è una consulenza psicologica, né legale

in quanto il mediatore non elargisce consigli, bensì stimola e guida i due partner alla ricerca di opzioni e soluzioni adeguate.

________________________________________

“La separazione non è tanto un’opera e un lavoro individuale,

quanto piuttosto un’impresa di coppia.

Come insieme le persone si sono legate,

così insieme hanno il compito di separarsi” (V. Cigoli)